こんにちは KCです。

今日、ご紹介するのは、NYの動物園での実話を元にした絵本です。2005年に出版されたもので、この20年間、教育現場で多様性(の尊重)を学ぶ題材として取り入れられたり、反対に、同性愛を助長してはいけないという考えから閲覧禁止にする州があったり、各地の図書館や学校図書から除かれたりもしました。

日本国内の方はこちら↓

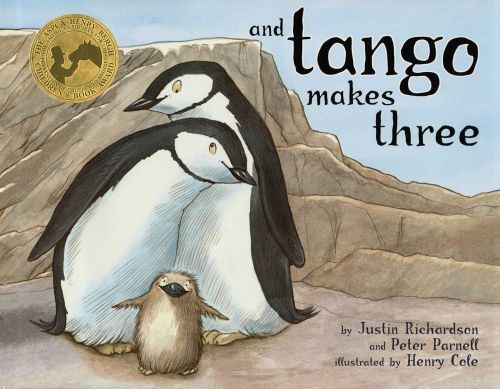

And Tango Makes Three

Justin Richardson (Author)

Peter Parnell (Author)

Henry Cole (Illustrator)

米国内の方はこちら↓

And Tango Makes Three

Justin Richardson (Author)

Peter Parnell (Author)

Henry Cole (Illustrator)

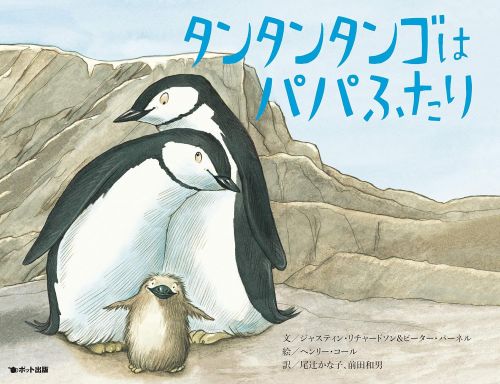

日本人で、小学校教諭の友人は、大学の卒論でこの本を取り上げたと言っていました。日本語版も、ポット出版さんから出ています。

タンタンタンゴはパパふたり

ジャスティン リチャードソン (著)

ピーター パーネル (著)

ヘンリー コール (イラスト)

尾辻 かな子(翻訳)

前田和男(翻訳)

NYのセントラルパーク動物園に住んでいた、ペンギンのロイとシロは、2羽ともオス。しかし、他のオス・メスのカップルと同様に、お互いに体を寄せ合ったり、一緒に泳いだり、小石で巣を作ったりしていました。

ペンギンたちの赤ちゃんが生まれる季節、ロイとシロは、卵に似た石を巣に置き、交互に温め始めました。転卵し、温める。一方がエサを取りに行っている間は、もう一方がじっと石の上に座り、赤ちゃんペンギンの誕生を待ちました。

後に、ロイとシロの元には、タンゴという赤ちゃんがやってきます。その経緯や、ロイとシロの献身的な姿、タンゴの成長を読むと、心温まる一方で、どうしてオス同士だったのだろうと考えさせられるお話です。

この絵本が、今も強く推されていることと、なぜ閲覧禁止にされたのかということ、理想と現実との乖離などを踏まえた上で、お子さんと一緒に読みたい傑作です。

一個人の拙い意見としては、明確な答えを導き出す必要はないと思っています。親が一緒に悩んでも良いし、周囲のお友達への接し方を考えるようになるかもしれないし、そもそもお子さんがこの本に興味を示さないかもしれません。ただ、知識としてこの本を知っておくとか、最近ではDEIという言葉が生まれた背景を知っておくというのは、社会の一員として生きていく子どもたち世代への、重要な種まきだと捉えています。

DEI(ディー・イー・アイ)とは

Diversity(多様性)、Equity(公平性)、Inclusion(包括性)の頭文字をとった言葉です。企業経営や社会において、多様性を尊重し、すべての人を包摂的な環境で受け入れることを意味します

【+αのお楽しみ】

英語版タイトルの And Tango makes Threeというのは、英語の決まり言葉にもなっている

It takes two to tangoから来ています。タンゴ(南米のダンス)を踊るには2人必要だ、という訳が転じて『連帯責任』とか『どちらにも責任がある』という意味で用いられます。自分は悪くないと思っている人を諌めるニュアンスもあります。

It takes two to tangoの部分はあえて省略されていますが、

ロイとシロの2羽が愛し合って協力したことで、赤ちゃんペンギンのタンゴが生まれた。

And Tango makes Three

そして、タンゴが来てくれたことで、幸せな3匹家族になれたという意味が含まれたタイトルです。