こんにちは KCです。

今日は、子どもたち向けの本の紹介ではなく、いま現在の、私の読書事情についてお話します。

※参考にはならないと思います。

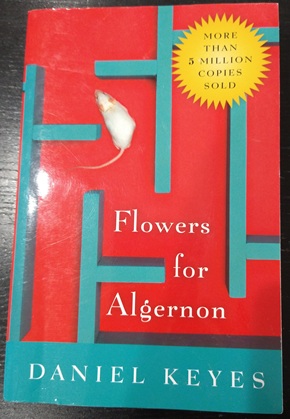

2025年10月末現在、読んでいる本は、ダニエル・キイスさんの名作、アルジャーノンに花束を。

日本国内の方はこちら↓

Flowers for Algernon

Daniel Keyes

※現在の装丁とは異なる場合があります

米国内の方はこちら↓

Flowers for Algernon

Daniel Keyes

日本語翻訳版

アルジャーノンに花束を

ダニエル・キイス(著)

小尾芙佐(訳)

早川書房

私の場合、読書の優先順位は低いほうで、手が空いたら、あるいは時間が余ったら、という位置づけになっています。そして、その時間というものは、どうにも余ってくれない。日本に居たときとは異なり、移動が車なので、電車やバスの間に読むということも出来ません。

ところが、何がきっかけだったのか分からないのですが『早く読まないと!』と焦っていた気持ちを改めて

1週間かけて読めればいいかな

と思ったのです。すると、これまでよりも気軽に本が読めるようになったのです。しかも、かつがつ1章ずつ読んでいたのも、もう少し先まで読もうかなと思える日が増えました。生活リズムは変わっていないはずなのに、どうしてでしょうね。

誰かに、読破した冊数を報告するわけでもなく、ここに感想や解説を述べないといけないわけでもなく、『この本が伝えたいこと、この本から学べること』を深く読み解く必要もなく、ただ自分のペースで1冊ずつ読み切ろうという、ゆったりとした気持ちになれたのかもしれません。

その上で、本から得た学びが、自分の血肉になったとしたら、本当に嬉しいことです。

『アルジャーノンに花束を』は中学生の頃に日本語翻訳版を読んだ記憶があります。今は英語の原書を読んでいます。

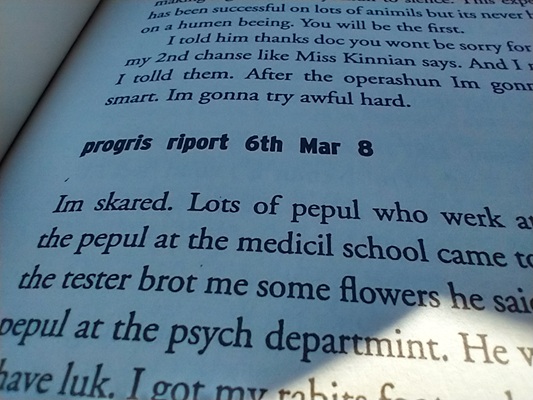

知的障害をもつ主人公、チャーリーの日記(研究の経過報告書)が延々と続くこのお話、日本語翻訳版は、ひらがなばかりの誤字ばかりで、読むのに疲れてうんざりしてしまいました。読み進めるにつれ、報われるでもなく、気持ちが晴れるでもなく、言葉にならない憤りをため息と共に吐き出すような感覚です。

これが原書になったらどうかと思って、読み始めてみたら、こちらもスペルミス、文法も誤りばかり、何のことを指しているのか分からない単語もあります。あらすじも結末も知っているので、読み終えた時にどんな気持ちになるのか、少し不思議な期待感があります。

実家に、先程言った日本語版があったはずなのですが、いま米国の手元にはありません。

確か、この中↓に入れた気がするので、残念ながら紛失したということでしょうね。